蔵書から作品へ

蔵書書込みと作品の引用

このアーカイブは、山崎正和の蔵書のうち書込みや付箋のあるページをデジタル化しています。これらのいくつかは、山崎正和の著作の中で実際に引用されたり言及されたりしており、そのつながりから創作の一端を伺うことができます。

書影は1978年河出書房新社刊

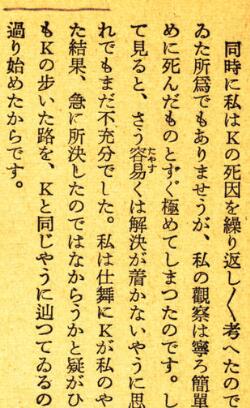

書影は1978年河出書房新社刊 漱石の『こゝろ』の一節が引用されている

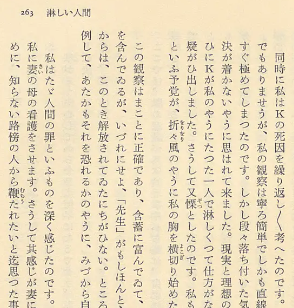

漱石の『こゝろ』の一節が引用されている

上線を引いた箇所を含むの一節が『淋しい人間』に引用されている

上線を引いた箇所を含むの一節が『淋しい人間』に引用されている

注釈による関連付け

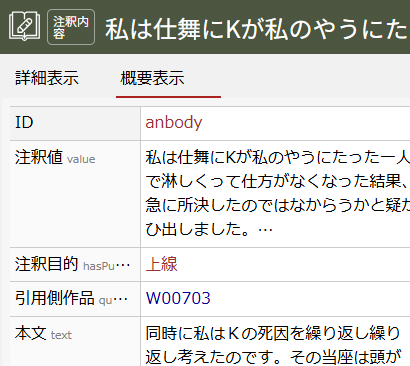

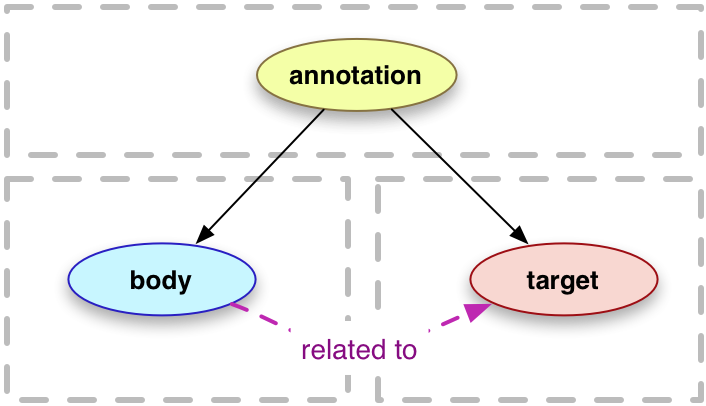

蔵書の書込みと著作との関係をデータとして表現するために、このアーカイブでは国際標準ウェブ注釈モデルを用いてデータベースをつくっています。ここでの注釈とは、ある記述内容(body)とその対象(target)を直接関連付けず、いわば間接話法的に扱うことで、第三者による意味付けや拡張を適切に表現するものです。

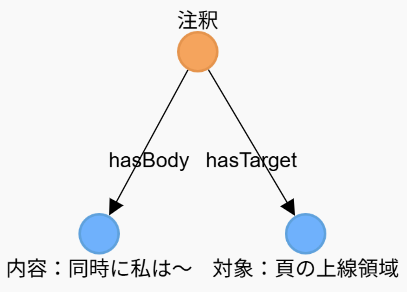

『こゝろ』への書込みは、「同時に私は~」という内容(注目箇所)と「上線で示されたテキスト部分」という対象からなる注釈と考えることができます。これはIIIFとの親和性が高いので、書込みの注釈をIIIFビューアで表示してみることも可能です。注釈はデジタル化ページからhasAnnotationという関係で繋がります。

bodyとtargetを直接結ばず間接話法で記述する

bodyとtargetを直接結ばず間接話法で記述する

『こゝろ』への書込みをウェブ注釈モデルで表現。関係はそれぞれhasBody、hasTargetで表される

『こゝろ』への書込みをウェブ注釈モデルで表現。関係はそれぞれhasBody、hasTargetで表される

引用と注釈によるつながり

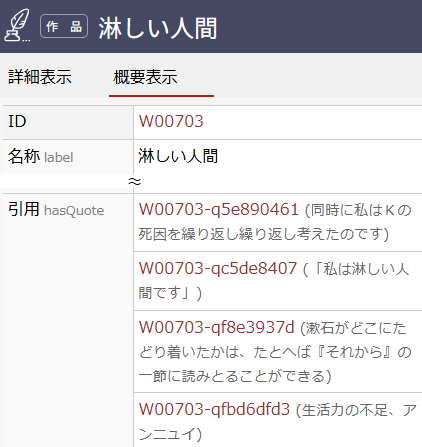

引用も注釈と同じモデルを用いて表現することができます。内容を引用されている文章、対象を書物などの引用があるページ(&行)とするわけです。作品からはhasQuoteという関係で繋がります。ここで、注釈の内容と引用の内容は同じものを指していると考えることができますから、両者を同じIDで示せば注釈と引用の関連付けができるのです。

蔵書は個々のデジタル化ページとdigitizationで関連付けられ、そこからhasAnnotationで注釈に、そしてhasBodyで内容と繋がります。作品はhasQuoteで引用と関連付けられ、そこからやはりhasBodyで内容と繋がります。こうして注釈/引用を介して蔵書と作品のつながりを見出すことができました。注釈の情報ページに表示される次のダイアグラムは、この関係を図示しているのです。

作品情報においては引用はhasQuoteで示される

作品情報においては引用はhasQuoteで示される